垃圾分類也是一種新風尚

垃圾分類始于心 青山綠水鑒于行

垃圾分類關系千家萬戶,是民生問題,也是生態文明建設問題。隨著經濟的快速發展和人民生活水平的日益提高,垃圾排放量與日俱增,在一定程度上造成資源浪費,也使得環境隱患日顯突出。我們日常生活中,每天都在制造垃圾,如廢紙、廢塑料、廢電池等,這些垃圾絕大部分都是可以回收再利用的資源。更重要的是,搞好垃圾分類和環境衛生,養成文明健康的生活方式,是為群眾創造美好生活的必然要求,也是一種新風尚。

城市生態文明的智慧燈塔

天地之理,存乎陰陽;生民之道,貴在知行。今華夏泱泱,城郭林立,民生鼎沸,然垃圾圍城之困,已成心腹大患。古語有云:“道法自然,天人合一”,若使萬物各歸其所,必先明其理而踐其行。垃圾分類科普類型館,實乃啟智明德之樞機,通古今之變,成一家之言,引萬民歸正道,筑生態之城垣。此類型館非止于器物陳列,更重于理法闡微、文明傳承,使參觀者得窺垃圾分類之奧義,悟生態循環之真章,終達“格物致知,知行合一”之境。今當詳述其妙,以饗有識之士。

一、溯本求源:

垃圾分類的歷史脈絡與哲學根基

垃圾分類非今日新創,實乃華夏文明千年傳承之智慧。考古發現,河姆渡遺址中已見陶器碎片分類掩埋之跡;唐宋市井,更有“糞夫”專職收集人畜糞便以肥田,形成早期資源循環體系。古人深諳“物盡其用,取之有節”之道,將垃圾分為“可漚”“可燃”“可售”三類,暗合現代“廚余”“可回收”“其他”之雛形。及至近代,隨著工業革命浪潮席卷全球,垃圾成分日趨復雜,分類標準亦隨之演進。自上世紀五十年代起推行“愛國衛生運動”,便隱含垃圾分類之萌芽;至二十一世紀,隨著“綠水青山就是金山銀山”理念深入人心,垃圾分類正式上升為國家戰略,成為生態文明建設之基石。

此間哲學根基,首推“天人合一”之傳統智慧。《周易》有云:“觀乎天文,以察時變;觀乎人文,以化成天下。”垃圾分類正是“人文”對“天文”之回應——通過人為干預實現物質循環,維系天地人三者和諧。其次,“格物致知”之學亦貫穿始終:從識別垃圾屬性到探究其化學、生物特性,從設計分類容器到開發智能識別系統,每一步皆需窮理盡性,方能致知力行。更兼“民胞物與”之仁心,使垃圾從“廢棄物”轉變為“資源”,體現“萬物并育而不相害”的生態倫理。

二、理法闡微:

垃圾分類的科學原理與技術革新

垃圾分類之要,在于“分而治之,各得其所”。其科學原理可歸結為“物質循環”與“能量流動”兩大定律。廚余垃圾經厭氧發酵可產沼氣,好氧堆肥可成沃土;可回收物如紙張、塑料、金屬,經分揀、清洗、破碎、再造,可重獲新生;有害垃圾如電池、藥品,需專業處理以防污染;其他垃圾則通過焚燒發電或衛生填埋,實現減量化、無害化。此中每一環節皆蘊含熱力學、微生物學、材料科學等跨學科知識,需以系統思維統籌全局。

技術革新方面,現代科技賦予垃圾分類以“智慧”之魂。智能分揀機器人憑借視覺識別與機械臂技術,可快速分揀各類垃圾;物聯網傳感器實時監測垃圾桶狀態,優化收運路線;大數據平臺分析居民投放習慣,為政策制定提供依據;區塊鏈技術追蹤垃圾流向,確保全鏈條可追溯。更令人矚目的是“生物煉金術”——通過微生物降解技術,使部分垃圾轉化為生物燃料或高值化學品,實現“變廢為寶”的終極目標。此等技術非但提升分類效率,更深化對垃圾本質的認知,使“分類”從被動行為升華為主動探索。

三、知行合一:

從認知到行動的實踐路徑

垃圾分類科普館之妙,在于其“知行合一”的設計理念。館內不以“展區”“單元”等刻板劃分,而以“問題—解決”為主線,引導參觀者主動思考。例如,通過互動裝置模擬垃圾降解過程,使觀眾直觀感受“有機物分解需時”之理;利用VR技術還原垃圾處理全流程,突破時空限制,展現“從餐桌到工廠”的完整鏈條;設置“分類挑戰”游戲,讓參與者在游戲中掌握分類標準,體會“知之愈明,則行之愈篤”之趣。

更深遠者,在于培養“生態公民”之素養。館內特設“歷史長廊”,展示從古代“惜物”傳統到現代環保理念的演變,激發文化認同;通過“未來展望”區,描繪垃圾分類與循環經濟、碳中和目標的聯動,拓寬視野;定期舉辦“市民論壇”,邀請專家、居民共議分類難題,形成“共建共治共享”的社區生態。此等設計,使科普館超越單純教育功能,成為培育生態文明意識的“社會大學”。

四、持續發展:

垃圾分類與城市可持續發展的全局觀

垃圾分類絕非孤立之事,而是城市可持續發展之關鍵一環。從“無廢城市”建設到“雙碳”目標實現,從資源循環利用到生態產品價值實現,垃圾分類皆扮演基礎性、先導性角色。例如,廚余垃圾轉化為沼氣,可直接替代化石能源,減少碳排放;可回收物再生利用,可降低原生資源開采壓力,保護生態環境;有害垃圾專業處理,可防止重金屬、化學物質污染土壤與水源,維護公共安全。此等效益,非但體現于環境指標改善,更滲透于經濟結構優化、社會治理創新之中。

更進一步,垃圾分類催生新業態、新職業,如垃圾分類督導員、再生資源回收師、環保科技研發員等,形成“綠色就業”新增長點。同時,通過“生產者責任延伸”“垃圾計量收費”等制度設計,推動企業、居民形成“減量、分類、循環”的內在動力,構建“政府引導、市場驅動、社會參與”的良性循環。此等全局視野,使垃圾分類從“末端處理”轉向“源頭減量、過程控制、末端利用”的全鏈條管理,真正實現“變廢為寶”的循環經濟理想。

智慧燈塔引航,共筑生態未來

綜觀垃圾分類科普館,其價值遠超建筑本身。它是歷史的鏡子,映照出華夏民族“道法自然”的智慧傳統;是科學的殿堂,匯聚跨學科知識破解現代垃圾困局;是教育的熔爐,培育具有生態文明素養的“生態公民”;是城市的樞紐,聯通可持續發展各環節,推動經濟、社會、環境協調共進。此等“智慧燈塔”,非但照亮今日之困,更指引未來之路——使垃圾分類從“政策要求”升華為“生活自覺”,從“個體行為”凝聚為“集體行動”,最終實現“天人合一”的生態理想。

物有本末,事有終始。知所先后,則近道矣。垃圾分類科普館之設,正是要使萬民知其本、明其末,守其始、達其終。當此燈塔高懸,必有智者循光而來,共探生態之道,共筑文明之基,使吾國吾民,終得“萬物各得其和以生,各得其養以成”的盛世圖景。此非獨為垃圾之事,實乃天下之事;非獨為今時之事,實乃萬世之事。愿此館常新,愿此理長明,愿此行永續,則生態文明之業可成,而華夏復興之夢可期矣。

鄭州商都遺址博物院,這座承載著厚重歷史與璀璨文明的專題遺址博物館,靜靜地坐落于鄭州這片古老而又充滿活力的土地上。它不僅是一座博物館,更是一座連接過去與未來的橋梁,引領著我們穿越時空,探尋早商文化的奧秘。博物院的整體建筑充滿了創意與深意。建筑外觀以抽象的幾何造型呈現,仿佛是古文明的天然屬性與現代設計的完美融合。那斜面、斜線元素的運用,如同破土而出的文物,散發著磅礴的氣勢,讓人一眼便能感受到商代文明的深厚底蘊。而整體建筑與城垣的緊密結合,更是將博物院巧妙地融入了商城遺址公園之中,使得歷史與自然、人文與景觀在這里得到了完美的統一。

在外立面改造中,我們增加了立體標識,和平面彩色標識,識別度高又不會太突兀。在成為黨建中心對外窗口的同時,又與整 個街道融為一體。

工業旅游的興起,正是這一轉型趨勢的生動體現。它不僅代表著旅游業態的創新,更體現了傳統企業在現代產業體系中對自身價值的重新發現與塑造。“工業+旅游”的模式,已然成為連接歷史與未來、工業與文化、生產與消費的重要紐帶。

阿特蘭斯作為家居照明行業的領航者,攜手加減智庫設計事務所,在廣州2022全屋定制家居展上共同呈現了一場別開生面的展廳設計。鑒于展位位于展會垂直交通的核心節點,這一得天獨厚的地理位置既帶來了巨大的人流優勢,也對設計提出了前所未有的挑戰。為了最大化利用這一優勢,設計團隊突破傳統,創造性地以品牌故事為引導,以事件策劃為主線,重塑了展會展廳的設計邏輯。

桂林廉政教育基地,室內布展面積1443㎡(一樓展廳面積494㎡;二樓展廳面積433㎡;三樓展廳面積428㎡);桂林市廉政教育基地將成為桂林市黨員干部黨風教育基地、黨史學習中心,及面向大眾的愛國主義教育基地.

天水農耕文化博物館坐落于天水市秦州區岷山生態公園內,博物館展陳面積1600平方米。改館的建設旨在使農耕文化在歷史長河中綻放、在關隴大地上生根,讓這方沃土的人民追溯區域社會紋理、留住刻骨鄉土情愁、弘揚傳統農耕文化、構建現代鄉風文明,促進鄉村振興、助力脫貧攻堅,守護中華民族的精神家園。

長城是中華民族的代表性符號和中華文明的重要象征,凝聚著中華民族自強不息的奮斗精神和眾志成城、堅韌不屈的愛國情懷。保護好、傳承好這一歷史文化遺產,是我們共同的責任。久久為功,像守護家園一樣守護好長城,弘揚長城文化,講好長城故事,帶動更多人了解長城、保護長城,把祖先留下的這份珍貴財富世世代代傳下去,為建設社會主義文化強國、推進中國式現代化貢獻力量。

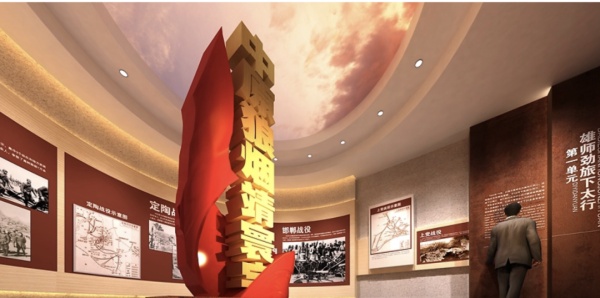

近年來,隨著紅色文化教育、黨史學習教育、愛國主義教育的深入開展,全國各地興起了建設紅色主題展館的熱潮。作為弘揚革命精神、傳承紅色基因的重要陣地,紅色主題展館不僅是黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史的重要載體,更是廣大黨員干部、青少年和社會公眾接受思想政治教育的重要課堂。

“革命博物館、紀念館、黨史館、烈士陵園等是黨和國家紅色基因庫。要講好黨的故事、革命的故事、根據地的故事、英雄和烈士的故事,加強革命傳統教育、愛國主義教育、青少年思想道德教育,把紅色基因傳承好,確保紅色江山永不變色。