星漢之問——對古建筑要有尊崇之心

古建筑是老祖宗留下來的寶貴財富,要保護好傳承好傳統街區、古建筑,文物,就是保存了城市的歷史和文脈。對待古建筑、老宅子、老街區要有珍愛之心、尊崇之心。加強考古研究,提高古建文物保護水平,為弘揚中華優秀傳統文化、增強文化自信提供堅實支撐,讓中華文明瑰寶永續留存、澤惠后人,激勵我們不斷增強民族自豪感和自信心。

天地有常,而建筑為人文之舟楫,載千秋之氣象,納萬載之精魂。古建筑文化類型展覽館,非止于磚木瓦石之陳列,實乃開啟一場跨越時空的文明對話——以建筑為經,以文化為緯,織就一幅幅流動的華夏精神圖譜。此間無界,無域,無分展區單元,唯有文明之河奔涌不息,唯有智慧之火薪傳不滅。

一:形制之韻

天人合一的造物哲學

古建之形制,始于《周易》之"象天法地",成于《考工記》之"知者創物"。觀其屋宇,或如鵬翼垂天,或似鶴立云表,皆取象于自然,而歸于禮法。榫卯之構,如陰陽相生,外圓內方,既承千鈞之力,又顯中和之美;斗拱之疊,似星斗羅列,層層相因,既顯結構之巧,又彰秩序之嚴。瓦作之法,青灰為衣,琉璃為飾,雨落則如鳴佩環,風過則似奏管弦。此等造物之妙,非獨匠人之技,實乃哲匠之思——以建筑為載體,將"天人合一"之理念具象化,使居者如處天地之中,行者如見禮樂之序。

更觀其布局,或為四合之院,圍合成"天地方圓"之象;或為廊廡相連,曲徑通幽,暗合"曲則全"之理。門庭之制,有"朱門"之尊,"柴扉"之樸,非獨辨貴賤,更寓"門當戶對"之倫理;窗牖之格,有"步障"之密,"洞明"之疏,非獨別明暗,更含"格物致知"之深意。此等形制之韻,非一磚一木之堆砌,乃千年文明之沉淀,是故觀一檐一瓦,可窺禮樂之源;察一梁一柱,可悟經緯之道。

二:色彩之華

五行五色的視覺詩學

古建之色彩,非獨求視覺之華美,實乃五行學說的視覺化表達。青瓦白墻,取"水德"之潤,寓"上善若水"之德;丹楹刻桷,采"火德"之烈,彰"薪火相傳"之志。朱門黃閣,紅為陽,黃為土,既合"五行相生"之理,又顯"尊卑有序"之制;素壁灰墻,白為金,灰為土,既合"五色歸一"之境,又顯"返璞歸真"之趣。此等色彩之華,非涂飾之工,乃哲學之詩——以色為筆,以墻為紙,繪就一幅幅流動的視覺史詩。

更觀其裝飾,或為彩繪,或為雕刻,皆取意于典籍,取象于自然。云雷紋、回紋、夔龍紋,非獨飾美,更含"天圓地方"之象;梅蘭竹菊、松竹梅鶴,非獨寫景,更寓"君子比德"之志。此等裝飾之巧,非徒增其華,乃以物喻道,使觀者于目遇之頃,已神游于典籍之間,心領于哲理之奧。

三:技藝之精

巧奪天工的匠作傳承

古建之技藝,非止于能工巧匠之技,實乃千年匠作之道的傳承與革新。榫卯之技,無需一釘一鉚,而能承千年風雨;瓦作之藝,不施一膠一漆,而能歷百世滄桑。此等技藝之精,非獨賴巧手,更賴匠心——以"物我合一"之心,融"技近乎道"之境。

更觀其營造之法,有"模數制"之智,以"材"為度,以"分"為制,使建筑之比例,既合數理之精,又顯韻律之美;有"營造法式"之規,以"材分八等"之制,使建筑之尺度,既合禮法之嚴,又顯人性之宜。此等技藝之精,非獨為建筑之固,乃為文明之續——以建筑為載體,將"工匠精神"具象化,使后人于觀摩之間,已領悟"格物致知"之要,"知行合一"之旨。

四:精神之核

禮樂文明的時空載體

古建之精神,非獨為建筑之形,乃為文明之核。四合院之"圍合",非獨為防風避雨,乃為"家國同構"之象征;園林之"借景",非獨為觀景之便,乃為"天人感應"之體驗。此等精神之核,非獨存于建筑,乃存于人心——以建筑為鏡,照見千年之禮樂;以人心為秤,稱量萬代之精神。

更觀其文化之脈,或如"斗拱"之疊,層層相因,既顯傳承之重,又顯創新之輕;或如"飛檐"之翹,翼翼生風,既顯飛揚之姿,又顯內斂之韻。此等精神之核,非獨為建筑之魂,乃為文明之根——以建筑為舟,載文明之河;以人心為槳,劃時代之波。

最后:文明之河

古今對話的永恒場域

夫古建筑文化展覽館,非獨為古物之陳列所,乃為古今對話之永恒場域。于此間,無分今古,無別雅俗,唯有文明之河奔涌不息,唯有智慧之火薪傳不滅。觀一檐一瓦,可思千年之變;察一梁一柱,可悟萬代之常。此等場域,非獨為觀覽之便,乃為思考之境——使觀者于目遇之頃,已神游于古今之間;于心領之際,已領悟于文明之奧。

故曰:古建筑文化類型展覽館,非獨為建筑之館,乃為文明之館;非獨為古物之展,乃為精神之展。于此間,可觀形制之韻,可賞色彩之華,可悟技藝之精,可領精神之核。此等館,非獨為今人之設,乃為后世之備——使千年之后,仍有物可證,有跡可循,有思可悟,有續可傳。此乃古建筑文化展覽館之至高境界,亦為文明傳承之至善境界——以建筑為舟,載文明之河;以人心為岸,迎時代之波。

天地有常,而文明無疆。今以古建筑為媒,架一座跨越時空之橋,使古之精神,得與今人對話;使今之思考,得與古人共鳴。此等對話,非獨為過去與現在之交流,乃為文明與未來之約定——以建筑為證,以人心為約,使千年之后,仍有文明之火,照亮人間;使萬代之后,仍有精神之光,指引前路。此乃古建筑文化展覽館之終極意義,亦為文明傳承之永恒使命——使古之建筑,成為今之鏡鑒;使今之思考,成為后之基石。此等使命,非獨為今人之任,乃為萬世之責——以文明為舟,載千秋之愿;以人心為槳,劃萬代之波。

在洛陽市大唐宮建材城,藏著一家超有質感的瓷磚展廳,其簡約而不簡單,給人沉浸式選材體驗。

坐落于錢塘江大橋東南側,北鄰聞濤路,有較好的望江及觀橋視角。它是同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司·原作設計工作室承擔的杭州市濱江區12公里濱水公共空間改造提升項目中的一部分。錢塘江大橋,于1937年9月26日建成通車,是浙江省杭州市的一座跨錢塘江雙層桁架梁橋,由中國橋梁專家、現代橋梁事業的奠基人茅以升先生主持全部結構設計,作為中國自行設計、建造的第一座雙層鐵路、公路兩用橋,是中國鐵路橋梁史上的一塊里程碑。

“天地有大美而不言,四時有明法而不議,萬物有成理而不說。”此語出自《莊子·知北游》,道盡自然之玄妙。今以山水為軸,貫通古今生態智慧,闡發“綠水青山就是金山銀山”的深層哲理。山水非獨自然之象,更乃文明之基、民生之本、發展之源。古人云“仁者樂山,智者樂水”,非獨賞其形,更取其神——山之穩,喻根基之固;水之活,喻循環之妙。此等精神,非獨存于典籍,更活于民生,顯于經濟,驗于實踐。本文將從自然之象、人文之脈、經濟之理、生態之智四維展開,詳述山水如何成為連接自然與文明的永恒紐帶,如何將生態價值轉化為經濟價值,最終實現“既要綠水青山,也要金山銀山”的和諧共生之道。

三線建設作為我國特殊歷史時期的重要戰略布局,不僅奠定了西部地區工業化的基礎,更孕育了“艱苦創業、無私奉獻、團結協作、勇于創新”的寶貴精神。這一精神在新時代西部大開發戰略中繼續發揚光大,成為推動西部地區高質量發展的強大動力。三線建設作為特殊歷史背景下的區域開發實踐,雖以戰備為主導,但實質上奠定了西部地區工業體系的初步架構,也塑造了干部群眾的精神風貌。進入新時代,西部大開發從整體布局中再次被推向前臺,其目標不僅是補區域發展短板,更是打造高質量發展的戰略腹地。

申能國際綠色展示館以清潔能源的開發運用及綠色金融創新為主要內容,致力于成為陸家嘴金融城宣傳綠色低碳和節能環保的新窗口,成為展示申能清潔能源發展和綠色金融實踐的新平臺。

中國人民抗日戰爭的偉大勝利,為中華民族由近代以來陷入深重危機走向偉大復興確立了歷史轉折點。矗立在這一歷史轉折點上的偉大抗戰精神,指引著我們淬礪民族血性、捍衛民族尊嚴、書寫民族榮光。

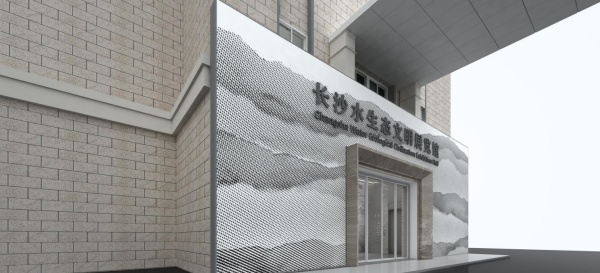

水是生命之源,萬物之基。黨的”十八大”突出了生態文明建設的地位,水生態文明是生態文明的重要組成部分和基礎保障。

全球展廳設計專家以挑選自2000年以來過去20年中最具影響力的展廳項目。決定他們選擇的主要標準是:展示重大創新、靈感,并提高了展陳設計的標準。篩選的項目的廣度令人驚嘆。但也許并不奇怪,這些項目是根據同行評審和評判設計的卓越性。

在展廳展館中,時間軸設計是一種強大的表達方式,它可以描繪歷史、文化、科技、經濟或社會變革等眾多領域的發展軌跡。通過時間軸的呈現,參觀者可以更加清晰地了解這些主題的深厚歷史背景及其發展歷程。