“中華民族歷史悠久,中華文明源遠流長,中華文化博大精深,一個博物館就是一所大學校。”“要把凝結著中華民族傳統文化的文物保護好、管理好,同時加強研究和利用”。

博物館藝術裝置設計空間詩學與感官革命的交響引言:超越展陳的時空重構在當代博物館的場域中,藝術裝置已突破傳統展陳的桎梏,演變為一場關于空間、材料與意識的哲學實踐。這種將物理空間轉化為精神容器的創作,通過解構與重構的雙重運動,在觀眾與作品之間構建起多維度的對話場域。設計師以現象學為方法論,將材料升華為語言,讓空間成為敘事主體,最終在博物館的白色立方體中催生出超越物質界限的感知革命。

歷史嬗變:

從雕塑延伸到環境詩學

裝置藝術的起源可追溯至20世紀初達達主義的顛覆性實驗,但真正形成體系化的創作范式則是在60年代。當杜尚將小便池帶入美術館,他不僅挑戰了藝術品的定義,更預示著空間本身將成為創作的媒介。這種轉變在70年代達到高潮,藝術家開始將整個展廳視為"總體藝術品",通過材料組合與空間干預,創造出浸入式的感知環境。

博物館建筑本體的設計在此過程中扮演著雙重角色:貝聿銘的盧浮宮玻璃金字塔通過幾何光影重構古典空間,而蓬皮杜中心的機械管道則將建筑本身轉化為動態裝置。這種建筑與裝置的互文關系,在當代實踐中演變為"空間編舞"的復雜系統,設計師通過傾斜地面、可變光域等手法,將觀眾動線轉化為敘事節奏。

理論基石:

現象學與空間敘事的雙重維度

(一)現象學方法論的介入

梅洛-龐蒂的知覺現象學為裝置藝術提供了哲學支點,藝術家通過材料質感與空間關系的精心編排,激活觀眾的軀體感知。安·漢密爾頓在《信念》系列中,將蜂蜜、金屬與動物標本并置,創造出黏稠的感官場域。觀眾在觸摸蜂蜜的甜膩與金屬的冰冷時,被迫直面存在本身的矛盾性——這種通過物質性引發的認知震顫,正是現象學"直接認識"的具身化呈現。

(二)空間敘事的語法重構

傳統博物館的線性敘事在裝置藝術中解構為空間句法的多重變奏,設計師運用"并置"手法,將看似無關的意象置于同一時空框架。這種敘事策略在威廉·福克納的小說中得到文學化印證,其通過多重故事單位的并置關系,形成時空比較的復調結構。當代裝置藝術家進一步發展出"空間語言系統",通過材料組合、光影編碼與動線設計,構建出具有文學性的空間文本。

設計要素的解構與重組

(一)材料語言的語義學

材料在裝置藝術中超越物質屬性,成為承載文化密碼的符號系統,可分為三大類別:

1、日常物的異化:奧登伯格將日常用品放大為巨型雕塑,通過尺度轉換喚醒集體記憶

2、工業材料的倫理化:PENDA團隊用2萬個塑料瓶構建可口可樂標志,將消費廢料轉化為環保宣言

3、抽象材料的具身化:博伊斯的《油脂椅》以脂肪為媒介,探討物質與精神的轉化可能

(二)空間關系的拓撲學

博物館空間被重構為動態的感知系統,設計師通過以下手法實現空間敘事:

垂直維度的張力:卡洛琳·哈拉泰克在《終點站》中用發光管道構建垂直通道,模擬瀕死體驗的靈魂通道

水平維度的流動:蓬皮杜中心通過地面坡度引導觀眾形成自發性的參觀流線

媒介界面的消融:AR技術將虛擬影像疊加于實體空間,創造虛實交織的感知層

(三)觀眾參與的交互范式

交互裝置徹底顛覆了傳統觀展模式,形成三種參與層級:

1、行為介入:觀眾通過肢體動作觸發光影變化

2、認知重構:社交媒體內容在裝置中循環播放,迫使觀眾反思數字時代的自我表達

3、存在共鳴:鏡面雕塑通過反射原理,將觀眾納入作品構成

當代實踐的范式創新

(一)技術融合的邊界探索

數字技術為裝置藝術注入新的可能性,但過度依賴可能導致"技術異化"。成功的實踐往往遵循"低技術、高概念"原則,如利用投影映射技術將建筑立面轉化為動態畫布,既保持技術適度性,又強化空間敘事。

(二)可持續設計的倫理轉向

環保材料的使用已從符號化表達轉向系統化實踐,藝術家采用菌絲體生物材料構建臨時裝置,其生命周期結束后可自然降解,這種"從搖籃到搖籃"的設計理念,將藝術實踐納入生態循環系統。

(三)社會議題的劇場化呈現

裝置藝術成為公共對話的平臺,通過隱喻與象征處理敏感議題。藝術家構建孤獨主題的鏡面雕塑,將新冠疫情引發的集體焦慮轉化為可感知的空間體驗,這種"問題具身化"的創作策略,使藝術裝置成為社會變革的催化劑。

未來圖景

后博物館時代的空間革命

隨著元宇宙概念的興起,實體博物館與虛擬空間的界限日益模糊。未來的藝術裝置可能呈現以下特征:

神經感知裝置:通過腦機接口直接刺激視覺皮層,創造無需物理媒介的純粹感知體驗

氣候響應設計:裝置根據環境數據實時調整形態,成為生態系統的有機組成部分

分布式創作:全球觀眾通過數字平臺共同構建虛擬裝置,實現真正的集體創作

在這場持續演進的空間革命中,博物館藝術裝置設計已超越美學范疇,成為人類感知方式、存在狀態與文化基因的編碼工程。當觀眾在蜂蜜與金屬的黏稠中觸摸存在的本質,在發光管道中照見靈魂的投影,在鏡面反射中重構自我的認知,他們不僅是在觀賞藝術,更是在參與一場關于人類存在的永恒追問。這種將空間轉化為意識容器的設計智慧,正是當代藝術對柏拉圖洞穴最深刻的回應與超越。

在深圳,展覽展示設計建設領域充滿生機與潛力。這座城市作為國際大都市,舉辦著眾多展會,對展覽展示設計的需求持續上升。高水平設計的重要性顯而易見。

在新時代的科普教育浪潮中,市教育基地以其獨特的設計理念和豐富的展示內容,成為區域科普與文化傳播的新亮點。它不僅展示了水資源的珍貴與利用,更融入了紅色文化與生態理念,為公眾帶來了一場沉浸式的教育之旅。

在科技與人文交匯的浪潮中,健康理念正經歷前所未有的重塑。一座引領未來的大健康智慧展廳應運而生,它不僅僅是知識的陳列,更是一場融合尖端科技與深厚文化底蘊的沉浸式健康探索。本展館設計以“生長、平衡、預防、賦能”為核心,通過五大核心主題展區,開啟對生命奧秘與健康管理的深度對話,體驗智慧科技如何重新定義我們的健康未來。

什么是優秀的展廳設計?燈光高級,用料昂貴,音樂動感,就是優秀的嗎?事實上,真正優秀的展廳設計,一定是用戶體驗之后,能在心里留下些許印跡的。這里的印跡,可以從以下幾個層面展開。

在快節奏的現代生活中,如何讓游客在有限的空間里觸摸千年文明的脈搏?一座以“行走·讀懂中國”為主題的沉浸式旅游展廳,以文化為經緯、科技為羽翼,打造出一條從歷史縱深到未來體驗的時空隧道。讓我們跟隨五大主題展區,開啟一場跨越時空的文化漫游。

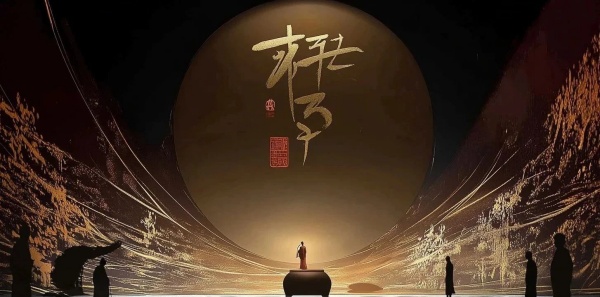

新中式設計,扎根于中國深厚的傳統建筑、裝飾與藝術文化,取其精華,并與現代設計相互碰撞,創新重構空間藝術,古韻今風,氤氳東方美學獨特的情調,呈現時尚簡約而又雅致的空間。

越來越多的項目開始信可威智慧安全展廳。精裝展廳整體定位更高、內外整體效果更好,是目前項目整體形象展示的“天花板”。但展廳前期規劃設計中存在很多誤區,導致事倍功半效果。

在科技浪潮重塑商業生態的當下,展廳不再只是產品陳列的容器,更是企業向世界展現創新實力與未來愿景的窗口。當深灰、科技藍、白色交織,冷光如星芒灑落,搭配大屏、VR 等智能裝置,一種更具未來穿透力的極簡科技風展廳應運而生,精準適配前沿企業,成為叩響時代的空間密碼。

以"自然科技共生"為核心理念,打造標桿性乳制品企業展廳。展館設計深度融合生態溯源、透明智造與未來愿景三大維度,以下是部分核心展區規劃: